История астрономии. Новая космогония. Рождение планетных систем

Последняя треть XVIII и первая четверть XIX вв. в истории астрономии, да и не только в ней, были временем утверждения теории тяготения Ньютона. Вместе с тем по мере увеличения точности наблюдений выявлялись новые отклонения движений планет от строго кеплеровых. Это вызывало порой сомнения в справедливости закона всемирного тяготения и, по крайней мере, в устойчивости Солнечной системы. В свое время уже Ньютон указывал, что эти отклонения — следствия того же закона и что дело здесь в сложном взаимодействии многих взаимно притягивающихся тел, искажающем, или, как стали говорить, «возмущающем» правильное эллиптическое движение планет. Однако он не был уверен, что при этом сохранится навеки сама планетная система, что она устойчива. К концу XVIII в. были созданы основы классической небесной механики (термин введен Лапласом), объяснившей сложную картину возмущенных Движений небесных тел на единой основе закона всемирного тяготения. Эта грандиозная работа связана с целым созвездием блистательных имен, среди которых особенно ярки имена Ж. Л. Д'Аламбера, Л. Эйлера, А. Клеро, Ж. Л. Лагранжа, но в первую очередь — П. С. Лапласа (1749-1827). Отличаясь необычайной целеустремленностью, постоянством научных интересов, упорством в достижении намеченной дели, Лаплас еще в молодости составил для себя план будущих научных исследований по небесной механике и выполнил его до конца. Все его работы в этой области связаны с наиболее сложными случаями возмущенного движения планет и их спутников. Уже в первой из них («О принципе всемирного тяготения и о вековых неравенствах планет, которые от него зависят», 1773 г.) 24-летний ученый приступил к разрешению трех наиболее злободневных проблем небесной механики того времени — к объяснению известного с XVII в. большого «векового неравенства» в движении Юпитера и Сатурна, загадочного векового ускорения Луны и к решению поставленной еще Ньютоном проблемы устойчивости Солнечной системы в целом, если она будет предоставлена самой себе. Сам Ньютон, а позднее Л. Эйлер отвечали на этот вопрос, как известно, отрицательно и прибегали к помощи «божественного» вмешательства, периодически корректирующего систему.

В результате более точного, тонкого и глубокого математического анализа возмущений Лаплас уже в 1773 г. обнаружил, что вековые ускорения так называемых средних движений Юпитера и Сатурна равны нулю, т. е. «добавочное ускорение этих планет периодически меняет знак». Тогда же Лаплас пришел к выводу, что вообще взаимные возмущения планет Солнечной системы, благодаря характерным особенностям ее устройства, не могут вызвать вековых ускорений в их движениях, т. е. не могут разрушить эту систему. Не поддавалось объяснению только вековое ускорение Луны. В 1784 г. Лаплас возвратился к этим проблемам и в работе, представленной Академии наук 19 марта 1787 г., дал их полное решение. Он показал, что большое неравенство (отклонения от движения по законам Кеплера) Юпитера и Сатурна — результат их взаимных возмущений, которые имеют периодический характер (с периодом 929,5 лет). Теоретические заключения Лапласа в точности подтвердились при сравнении их с результатами древних и современных ему наблюдений. В той же работе впервые было объяснено вековое ускорение Луны. Оно также оказалось долгопериодическим, зависящим от эксцентриситета земной орбиты; последний же, как показал Лаплас, также меняется под действием других планет. Убедительной проверкой и подтверждением лапласовой теории движения Луны явилось то, что на ее основании он вычислил действительную величину сжатия Земли у полюсов и величину «астрономической единицы» — расстояния от Земли до Солнца. Эти величины с большой точностью совпали с результатами измерений, проведенных во время длительных и дорогостоящих специальных экспедиций. Наконец, в работе 1787 г. Лаплас более полно обосновал устойчивость Солнечной системы на основе законов механики. Рассматривая Солнечную систему как систему тел, взаимодействующих по закону всемирного тяготения, Лаплас показал, что все основные величины в ней (большие полуоси, эксцентриситеты, наклонения орбит) должны оставаться неизменными, либо изменяться периодически и в узких пределах. Выводы об устойчивости Солнечной системы и о характере «векового» ускорения Луны произвели наиболее сильное впечатление на современников Лапласа. В дальнейшем проблема устойчивости Солнечной системы пересматривалась крупнейшими механиками и математиками (А. Пуанкаре и др.). Менялось само содержание понятия устойчивости Солнечной системы, задача оказалась несравненно сложнее (из-за необходимости учета многообразных физических факторов).

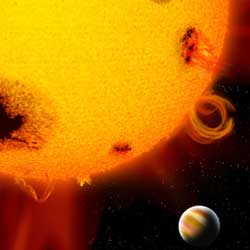

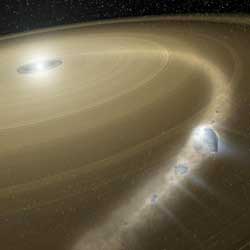

Но работы Лапласа не утратили своего значения. Он учел главные, решающие в данном случае механические факторы и доказал устойчивость Солнечной системы в течение очень длительного времени. На этом не закончились небесно-механические исследования Лапласа. Спустя два года, в 1789 г., он разработал первую полную теорию движения спутников Юпитера под действием, притяжения Солнца, самой планеты и взаимных возмущений. Проблема с давних пор была чрезвычайно актуальной, так как с нею был связан метод определения географических долгот (длительное время остававшийся единственным более или менее точным и удобным). Прежние эмпирические таблицы движений и затмений спутников Юпитера устарели. Теоретическая работа Лапласа позволила составить новые, более точные таблицы, впервые опиравшиеся на строгую научную основу — теорию Ньютона. Кроме этих фундаментальных проблем, Лаплас исследовал ряд других вопросов небесной механики. Он исследовал фигуры небесных тел, движение полюсов по поверхности Земли, предложил новый метод определения планетных и кометных орбит. Одним из первых Лаплас построил динамическую теорию приливов. Все эти обширные исследования были суммированы в его пятитомном «Трактате о небесной механике» (1798—1825). В течение полустолетия этот классический труд был основным руководством для астрономов. Новое направление у Лапласа получила космогония. Как и Ньютон, он очень осторожно относился к гипотезам. Но успехи ньютоновской механики и особенно теории тяготения, на основе которой оказалось возможным объяснить сложные движения тел Солнечной, системы, привлекли его внимание к удивительным особенностям этой системы и к проблеме ее происхождения. В 1796 г. появилось его наиболее широко известное сочинение «Изложение системы мира». В нем Лаплас популярно без единой формулы изложил картину ньютоновской гравитирующей Вселенной. Но наиболее известно из всего объемистого сочинения занимавшее вначале две страницы «седьмое и последнее» примечание, содержащее космогоническую небулярную гипотезу Лапласа. Быть может, не без влияния если не идей Канта, то идей Гершеля, зародился первый краткий вариант (1796) планетной космогонической небулярной гипотезы Лапласа о возникновении из первичной туманности в едином процессе — и Солнца, и семьи планет. Во всяком случае, начиная с изданий 1811, 1813 гг. его «Изложения системы мира», Лаплас увязывал свою расширенную к тому времени концепцию со звездно-космогоническими выводами Гершеля и его наблюдениями соответствующих объектов («туманных звезд» — планетарных туманностей с ярким центром). Исправляя изъян кантовской гипотезы, Лаплас предположил протопланетную туманность изначально вращающейся. Он рассмотрел возможный путь образования — под действием силы всемирного тяготения — системы планет и спутников, из первоначально обширной горячей разреженной и вращавшейся вместе с формирующимся Солнцем его атмосферы. При ее охлаждении и сжатии она, по мысли Лапласа, должна была постепенно разделиться на ряд колец, расположенных в плоскости, перпендикулярной оси вращения. (Отслаивание кольца происходило в тот момент, когда растущая при сжатии туманности скорость обращения ее частиц и, следовательно, центробежная сила на внешнем краю туманности оказывалась уравновешенной силой тяготения со стороны всей туманности. В то время как основная часть туманности продолжала сжиматься и формировать новые кольца, в каждом из них вещество стягивалось к случайной, наиболее плотной части, образуя планету. Аналогично возникали спутники.) Лаплас писал, что хотя он пришел к такой идее самостоятельно, существенным подкреплением ее стали для него звездно-космогонические выводы В. Гершеля о сгущении туманностей в звезды, опиравшиеся на обширные наблюдения туманностей с яркими ядрами, «Так, основываясь на явлении прогрессирующего сгущения туманной материи, мы приходим к представлению о том, что Солнце некогда было окружено обширной атмосферой; к этому представлению, как это будет видно из последнего примечания, я пришел путем изучения явлений в Солнечной системе,— писал Лаплас.— Такое замечательное совпадение выводов, полученных противоположными путями, придает большую вероятность предположению, что прежнее состояние Солнца было именно таким». Гипотеза Лапласа приобрела широчайшую известность и популярность и в течение столетия царила над умами. Это и понятно.

Туманные и весьма произвольные космогонические построения Декарта, высказанные кратко Сведенборгом и Бюффоном идеи возникновения Солнечной системы как редчайшего, почти случайного акта, не могли идти ни в какое сравнение с четкой концепцией Лапласа. Ведь согласно его гипотезе рождение планетных систем становилось таким же закономерным процессом, каким, например, было вызревание колоса из зерна, брошенного в подходящую почву. Здесь такой «почвой» была гравитационная Вселенная Ньютона, а «зернами» — эволюционирующие звезды. В этой звездно-планетной космогонической гипотезе Гершеля — Лапласа, рисовавшей широкую картину закономерной эволюции космической материи от состояния диффузной массы до плотных горячих звезд и планетных систем вокруг них, впервые как бы обрастали плотью и наполнялись кровью общие идеи эволюции Вселенной, высказанные Кантом. Идеи эволюционного развития природы первыми, таким образом, пробили себе дорогу именно в астрономии еще в конце XVIII в. и затем были развиты, одновременно с первыми эволюционными теориями в «земных» науках — сначала в геологии (теория Ляйеля), а затем в биологии (теория Ламарка). Это великое преобразование естествознания совершалось на рубеже двух первых, десятилетий XIX в. Обе небулярные гипотезы — звездная В. Гершеля и планетная Канта — Лапласа — подверглись в дальнейшем немалым испытаниям. Уже во времена Лапласа обнаружились явления (обратное движение спутников Урана), лишь с трудом объяснявшиеся его гипотезой; в дальнейшем выявились ее противоречия с новыми открытиями в астрономии и в теоретической механике. И все же еще в конце XIX в. и даже в начале XX в. астрономы пытались математически обработать гипотезу Лапласа, не содержавшую никаких количественных расчетов (А. Рош, А. Пуанкаре), придумывали массу «спасающих» дополнений. Но в первой четверти XX в. стала очевидной несостоятельность этой чисто механической модели. Наиболее уязвимой в гипотезе была ее неспособность объяснить распределение момента количества движения между Солнцем (2%) и планетами (98%), хотя масса последних в сумме составляет лишь 1/700 массы Солнца. Однако и в наши дни гипотеза Лапласа продолжает использоваться космогонистами. Причина изъяна ее (односторонность) устраняется при дополнении картины механических процессов другими, прежде всего электромагнитными. Что касается звездно-космогонической небулярной, или, как ее теперь называют, диффузной гипотезы, ведущей свое начало от В. Гершеля, то, хотя ее первоначальные наблюдательные основы рушились с изменением представлений о природе туманностей, она прочно вошла в астрономическую картину мира в XIX в. С окончательным открытием мира галактик лишь уточнилась ее наблюдательная база (открытие обилия диффузной материи в нашей и других звездных системах, обнаружение глобул). Таким образом, можно утверждать, что главные идеи, лежавшие в основе первых эволюционных космогонических гипотез Канта, Гершеля, Лапласа, выдержали испытание временем. Это — идея постепенного качественного изменения, эволюции космической материи и идея главной роли в этом процессе сил гравитации.

Главная страница раздела

Авторство, публикация:

- Подготовка и выпуск проект 'Астрогалактика' 24.03.2006

|