История астрономии. Открытие Нептуна, перигелий Меркурия и новые загадки Вселенной

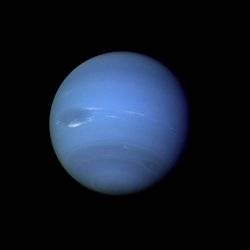

Высочайшим триумфом ньютоновской гравитационной картины мира стало открытие в 1846 г. восьмой большой планеты Нептун. Само существование ее и положение на небе (на определенный момент) было предвычислено по возмущениям, которые она вызывала в движении Урана. Эти загадочные отклонения, замеченные уже в конце XVIII в., пытались объяснять по-разному: одни допускали катастрофическое столкновение Урана с кометой, другие вновь начинали сомневаться в справедливости самого закона всемирного тяготения. Высказывалась гипотеза и о более далекой планете. Эту труднейшую небесно-механическую задачу решили независимо и почти одновременно — сначала, в сентябре 1845 г., молодой кембриджский математик Джон Кауч Адамс (1819—1892) (но его работа до 1850 г. из-за чрезмерной «осторожности» рецензента, королевского астронома Дж. Эри, не была опубликована), а летом 1846 г.— французский астроном Урбен Жан Жозеф Леверье (1811—1877). По указанию последнего планета и была обнаружена 23 сентября 1846 г. берлинским астрономом Г. Галле всего в 52' от расчетного места, как звездочка 8m. Имя для планеты было традиционно взято из греческой мифологии.

Орбита Нептуна, удаленная от Солнца в среднем на 4,5 млрд. км, расширяла не только границы Солнечной системы, но и границы познания. Поразительная точность научных предсказаний, казалось бы, навеки укрепила классическую ньютоновскую гравитационную картину Вселенной. Этому способствовали в немалой степени и дальнейшие труды обоих названных в связи с открытием планеты ученых. Адамc уточнил лапласову теорию «векового» ускорения Луны. Он же впервые уверенно определил орбиту нового, открытого в 1833 г. американцем Д. Олмстэдом, объекта в Солнечной системе — метеорного потока Леониды и показал, что орбита его сходна с кометной. Леверье на протяжении 30 лет провел первую капитальную ревизию теории движения Солнца и больших планет. На этом пути он открыл, однако, и первый эффект, необъяснимый в рамках ньютоновской гравитационной картины мира. Исследуя с 1843 г. движение Меркурия, Леверье к 1859 г. установил, что скорость, с которой перигелий его орбиты, как того и требовала теория возмущений, обращается вокруг Солнца, несколько больше теоретической, именно — на 38" (по современным данным на 43") в столетие. Эта дополнительная скорость перигелия Меркурия не могла быть объяснена классической теорией возмущений. (Сам Леверье пытался объяснить ее возмущающим действием гипотетической планеты, которую он назвал Вулканом, якобы расположенной ближе к Солнцу, чем Меркурий.) Объяснение было неожиданно найдено лишь в первой четверти XX в. на основе общей теории относительности Эйнштейна. Таким образом, один из тех, кто укреплял гравитационную картину Ньютона открытием Нептуна, ее же и пошатнул, обнаружив нечто, не согласующееся с нею. Необъятность свойств Вселенной снова напомнила о себе человечеству. В пределах гравитационной физической, ставшей уже классической к тому времени, картины мира появился еще не узнанный тогда предвестник новой грядущей научной революции. Проблема природы звезд и источника их неиссякаемой энергии была поставлена, по меньшей мере, более двух тысяч лет тому назад, но решалась долгие века чисто умозрительно. Уже некоторые древнегреческие натурфилософы считали звезды раскаленными телами. Но прочно идея горячих звезд, подобных Солнцу, утвердилась лишь как одно из следствий революции Коперника. Открытие в середине XIX в. закона сохранения энергии остро поставило вопрос о физическом источнике энергии Солнца и звезд. Первой попыткой его решения была гипотеза Р. Майера (1848 г.) о разогреве Солнца за счет падения на него метеоритов. (Аналогичная идея относительно комет была раньше высказана Эпинусом.) Но к более обоснованному научному исследованию проблемы можно было приступить лишь после открытия Г. Кирхгофом и Р. Бунзеном в 1859 г. спектрального анализа. В результате уже в 1861 г. был дан ответ на вопрос, еще недавно считавшийся неразрешимым (вспомним опрометчивое высказывание на этот счет отца позитивизма О. Конта о принципиальной невозможности узнать когда-либо химический состав звезд, 1852): Кирхгоф первым определил химический состав солнечной (и, следовательно, звездных) атмосферы. Так была создана почва для формирования научно обоснованной картины природы звезд. Во второй половине XIX в. окончательно утвердилось представление о звездах, как о колоссальных газовых шарах, плотных и горячих в центральных частях и разреженных на периферии. Еще в середине прошлого века Гельмгольц и Кельвин предложили идею гравитационного сжатия такой газовой звезды как источника ее энергии. Однако вскоре выяснилось, что при этом Солнце оказывалось... моложе Земли! «Жизнь» его и других звезд исчислялась всего десятками миллионов лет. Между тем геологи уже утверждали, что Земля существует около миллиарда лет...

Из тупика науку вывел в начале XX в. выдающийся английский физик и астрофизик Джеймс Хопвуд Джине (1877—1946). В 1904 г. он смело экстраполировал на звездную Вселенную открытие, сделанное в 1903 г. П. Кюри и А. Лабордом,— самопроизвольное выделение тепла радиоактивными элементами. Механизм излучения за счет радиоактивности он представлял как аннигиляцию вещества, откуда заключил, что излучение звезд (если оно одной природы с радиоактивностью) также не зависит от температуры внутри них. И хотя идея аннигиляции была позднее оставлена, гениальная мысль Джинса — о внутриатомном характере источника внутризвездной энергии — легла в основу всех современных теорий эволюции звезд. Однако и после этого звездные недра оставались полной загадкой. Ключ к ее решению также был найден Джинсом. В 1917 г. он обратил внимание на то, что при звездных температурах вещество в недрах звезды должно быть полностью ионизовано... Таким образом, оно оказывается почти идеальным газом из электронов и положительных ядер, доступным математическому описанию! Для теоретического исследования возможной эволюции звезд Джине допускал аналогию в поведении быстро вращающейся звезды и массы вращающейся же несжимаемой тяжелой жидкости и развил свою теорию «жидких» звезд. Он предполагал, например, что двойные звезды получаются в результате разрыва быстро вращающихся одиночных. Хотя эта гипотеза вскоре была оставлена, его общая теория фигур равновесия вращающейся тяжелой несжимаемой жидкости оказалась чрезвычайно эффективным инструментом для исследования космических объектов. В первые десятилетия XX в. получила широкое распространение теория Джинса происхождения звезд... из спиральных туманностей, которые тогда еще рассматривались многими как сгущающиеся массы диффузной материи. Вместе с тем Джине пришел к выводу, что из такой быстро вращающейся уплощенной туманной массы не могут возникнуть планетные системы, и выдвинул (1916) свой вариант приливной космогонической планетарной гипотезы, согласно которой планетная система возникла в результате отделения от Солнца гигантского приливного выступа, возникшего якобы при случайном близком прохождении посторонней звезды. Но в начале 40-х годов от нее отказались, ибо она также не могла объяснить распределения момента количества движения в Солнечной системе.

Главная страница раздела

Авторство, публикация:

- Подготовка и выпуск проект 'Астрогалактика' 24.03.2006

|