|

Цвет и спектр звезд. Главная последовательность

Всю информацию о звездах можно получить только на основе исследования приходящего от них излучения. Наблюдая звезды, можно заметить, что они имеют различный цвет. Хорошо известно, что цвет любого нагретого тела, в частности звезды, зависит от его температуры. Более полное представление об этой зависимости дает изучение звездных спектров. Для большинства звезд это спектры поглощения, в которых на фоне непрерывного спектра наблюдаются темные линии. Температуру наружных слоев звезды, от которых приходит излучение, определяют по распределению энергии в непрерывном спектре. Длина волны, на которую приходится максимум излучения, зависит от температуры излучающего тела. По мере увеличения температуры положение максимума смещается от красного к фиолетовому концу спектра. Количественно эта зависимость выражается законом Вина:

Lmax=0,29/T,

где L mах - длина волны (в см), на которую приходится максимум излучения, а Т- абсолютная температура.

Как оказалось, эта температура для различных типов звезд заключена в пределах от 2500 до 50 000 К. Изменение температуры меняет состояние атомов и молекул в атмосферах звезд, что отражается в их спектрах. По ряду характерных особенностей спектров звезды разделены на спектральные классы, которые обозначены латинскими буквами и расположены в порядке, соответствующем убыванию температуры: О, В, A, F, G, К, М. У наиболее холодных (красных) звезд класса М в спектрах наблюдаются линии поглощения некоторых двухатомных молекул (например, оксидов титана, циркония и углерода). Примерами звезд, температура которых около 3000 К, являются Антарес и Бетельгейзе.

| Спектральный класс |

Цвет |

Температура, K |

Особенности спектра |

Типичные звезды |

| W |

Голубой |

80 000 |

Излучения в линиях гелия, азота, кислорода. |

γ Парусов |

| О |

Голубой |

40 000 |

Интенсивные линии ионизированного гелия, линий металлов нет. |

Минтака |

| В |

Голубовато-белый |

20 000 |

Линии нейтрального гелия. Слабые линии Н и К ионизованного кальция |

Спика |

| А |

Белый |

10 000 |

Линии водорода достигают наибольшей интенсивности. Видны линии Н и К ионизованного кальция, слабые линии металлов |

Сириус, Вега |

| F |

Желтоватый |

7 000 |

Ионизированные металлы. Линии водорода ослабевают |

Процион, Канопус |

| G |

Желтый |

6 000 |

Нейтральные металлы, интенсивные линии ионизованного кальция Н и К |

Солнце, Капелла |

| К |

Оранжевый |

4 500 |

Линий водорода почти нет. Присутствуют слабые полосы окиси титана. Многочисленные линии металлов. |

Арктур, Альдебаран |

| М |

Красный |

3 000 |

Сильные полосы окиси титана и других молекулярных соединений |

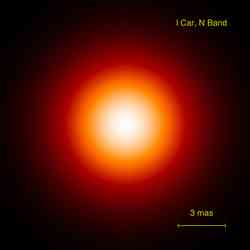

Антарес, Бетельгейзе |

| L |

Темно-красный |

2 000 |

Сильные полосы CrH, рубидия, цезия |

Kelu-1 |

| T |

«Коричневый» карлик |

1 500 |

Интенсивные полосы поглощения воды, метана, молекулярного водорода |

Gliese 229B |

|

В спектрах желтых звезд класса G с температурой около 6000 К, к которым относится и Солнце, преобладают линии металлов: железа, натрия, кальция и т. д.

По температуре, спектру и цвету сходна с Солнцем звезда Капелла. Для спектров белых звезд класса А, которые имеют температуру около 10 000 К (Вега, Денеб и Сириус), наиболее характерны линии водорода и множество слабых линий ионизованных металлов.

В спектрах наиболее горячих звезд появляются линии нейтрального и ионизованного гелия. Различия звездных спектров объясняются отнюдь не разнообразием их химического состава, а различием температуры и других физических условий в атмосферах звезд. Изучение спектров показывает, что преобладают в составе звездных атмосфер (и звезд в целом) водород и гелий. На долю всех остальных химических элементов приходится не более нескольких процентов.

Измерение положения спектральных линий позволяет не только получить информацию о химическом составе звезд, но и определить скорость их движения. Если источник излучения (звезда или любой другой объект) приближается к наблюдателю или удаляется от него со скоростью и, то наблюдатель будет регистрировать изменение длины волны принимаемого излучения. В случае уменьшения расстояния между наблюдателем и звездой длина волны уменьшается и соответствующая линия смещается к сине-фиолетовому концу спектра. При удалении звезды длина волны излучения увеличивается, а линия смещается в красную его часть. Это явление получило название эффекта Доплера, согласно которому зависимость разности длин волн от скорости источника по лучу зрения v и скорости света с выражается следующей формулой:

(L - L0)/ L0=v/c

где L0 - длина волны спектральной линии для неподвижного источника, а L - длина волны в спектре движущегося источника. Эффект Доплера наблюдается в оптической и других областях спектра и широко используется в астрономии.

Полученные данные о светимости и спектрах звезд уже в начале XX в. были сопоставлены двумя астрономами - Эйнар Герцшпрунгом (Голландия) и Генри Ресселлом (США) - и представлены в виде диаграммы, которая получила название «диаграмма Герцшпрунга-Ресселла». Если по горизонтальной оси отложены спектральные классы (температура) звезд, а по вертикальной - их светимости (абсолютные звездные величины), то каждой звезде будет соответствовать определенная точка на этой диаграмме. В результате обнаруживается определенная закономерность в расположении звезд на диаграмме - они не заполняют все ее поле, а образуют несколько групп, названных последовательностями. Наиболее многочисленной (примерно 90% всех звезд) оказалась главная последовательность, к числу звезд которой принадлежит наше Солнце (его положение отмечено на диаграмме кружочком). Звезды этой последовательности отличаются друг от друга по светимости и температуре и взаимосвязь этих характеристик соблюдается весьма строго: самую высокую светимость имеют наиболее горячие звезды, а по мере уменьшения температуры светимость падает. Красные звезды малой светимости получили название красных карликов. Вместе с тем на диаграмме существуют и другие последовательности, где подобная закономерность не соблюдается. Особенно заметно это среди более холодных (красных) звезд: помимо звезд, принадлежащих главной последовательности и потому имеющих малую светимость, на диаграмме представлены звезды высокой светимости, которая практически не меняется при изменении их температуры. Такие звезды принадлежат двум последовательностям (гиганты и сверхгиганты), получившим эти названия вследствие своей светимости, которая значительно превосходит светимость Солнца. Особое место на диаграмме занимают горячие звезды малой светимости - белые карлики. Лишь к концу XX в., когда объем знаний о физических процессах, происходящих в звездах, существенно увеличился и стали понятными пути их эволюции, удалось найти теоретическое обоснование тем эмпирическим закономерностям, которые отражает диаграмма «спектр - светимость».

Авторство, источник и публикация:

1. Подготовлено проектом 'Астрогалактика'

2. Публикация проекта 23.01.2007

Главная страница раздела

|