|

Общая астрономия. Новый взгляд на пульсары

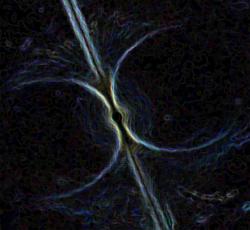

Четыре десятка лет тому назад, астрономы из Кембриджского университета Жаклин Белл (Jocelyn Bell-Burnell) и Энтони Хьюиш (Anthony Hewish) обнаружили странный космический радиоисточник, который выдавал строго периодические импульсы (через 1,3373011 секунды) продолжительностью 0,3 секунды на частоте 81,5 МГц. В первую очередь, это наводило на мысль о послании внеземных цивилизаций, поэтому, сначала, для этих сигналов ввели обозначение LGM (little green men - «маленькие зеленые человечки»). Предпринимались серьезные попытки распознать какой-либо код в принимаемых импульсах. Но это оказалось невозможным, поскольку источник сигналов был естественного происхождения. Спустя десятилетия рентгеновский космический телескоп XMM-Newton предоставил ученым новые любопытные факты из жизни самых плотных звезд. Вид пульсара в рентгеновских лучах на изображении слева.

Самым известным пульсаром является объект в Крабовидной туманности (М1), который имеет обозначение PSR J0535+2200 (буква J указывает на координаты эпохи 2000 года). Период его вращения составляет 0,033 с, а образовался этот пульсар после взрыва сверхновой звезды в 1054 году, что было отмечено во многих китайских и японских летописях. Данный пульсар отождествляется со звездой 16,5m, находящейся в центре туманности М1, поэтому вполне может быть зафиксирован фотографическими методами даже любителями астрономии, обладающими крупными телескопами. Но для того, чтобы разглядеть саму Крабовидную туманность (в созвездии Тельца) достаточно небольшого любительского телескопа, т.к. блеск ее равен 9m. На приведенном рисунке показано положение М1 на небосводе. Таким образом, каждый из вас может определенно видеть место, где находится один из самых таинственных объектов во Вселенной. Вид звездного неба (На изображении слева) в предрассветные часы августа. М1 находится в 1 градусе севернее дзета Тельца.

Изображение StarryNightBackyard 3.11

Пульсар (нейтронная звезда) обладает значительным магнитным полем, а ось поля наклонена к оси вращения нейтронной звезды. Система силовых линий магнитного поля вращается с огромной угловой скоростью, с какой вращается сама нейтронная звезда. На поверхности нейтронной звезды нейтроны могут распадаться на протоны и электроны. Сильное магнитное поле подхватывает легкие электроны и разгоняет их до околосветовых скоростей вдоль магнитных силовых линий. Так появляется эмиссия от заряженных частиц. Но частицы могут поступать извне, если рядом с пульсаром находится другое массивное тело (звезда). Такие частицы бомбардируют поверхность пульсара у полюсов, поэтому здесь образуется яркое (горячее) пятно излучения. Поскольку магнитная ось нейтронной звезды наклонена к оси вращения, горячее пятно на поверхности пульсара периодически появляется и исчезает, а быстровращающаяся нейтронная звезда превращается в пульсирующий источник. Излучение пульсаров носит нетепловой характер, никак не связанным с нагревом нейтронной звезды, с температурой, с тепловыми процессами на ее поверхности. Таковы были представления ученых до последнего времени. Теоретические выкладки постепенно подтверждались вводом в строй космических телескопов. Наблюдения на этих телескопах подтвердили, что рентгеновские лучи от охлаждающихся нейтронных звезд исходят из трех областей пульсаров. Во-первых, это сама поверхность. После рождения пульсара она так горяча, что испускает рентгеновские лучи. Во-вторых, заряженные частицы в магнитном поле пульсара. В-третьих, молодые пульсары излучают в рентгене из горячих точек на полюсах. Из полутора тысяч известных пульсаров, рентгеновские выделяются особой группой. Они обладают еще более сильным магнитным полем, чем радиопульсары, достигающим значений 108 – 109 Тл, что в триллион раз больше средней величины магнитного поля Солнца! Вновь образовавшиеся нейтронные звезды имеют температуру порядка миллиарда градусов и более. Как только они рождаются, то сразу же начинают охлаждаться. Но охлаждение звезды не должно сводить к минимуму излучение горячих точек пульсаров в их полярных областях, т.к. магнитное поле по-прежнему поддерживает взаимодействие частиц с поверхностью. Но чрезвычайно чувствительная аппаратура XMM-Newton вывила новые любопытные подробности в поведении нейтронных звезд. Этот космический телескоп детально изучил рентгеновскую эмиссию у пяти старых пульсаров, возраст которых достигает нескольких миллионов лет. Никакой другой рентгеновский телескоп не смог бы проделать эту работу. Результаты оказались крайне любопытными. XMM-Newton не обнаружил никакого подтверждения ни эмиссии поверхности, ни эмиссии полярных горячих точек, хотя эмиссия, связанная с ускорением частиц в магнитном поле, все же имела место. Вообще, недостаток эмиссии поверхности не является сюрпризом. За миллионы лет после образования данных пульсаров, они охладилось на миллиарды градусов, и к этому времени их температура не превышает полумиллиона градусов. Это значит, что поверхностная рентгеновская эмиссия должна быть весьма слаба. Тем не менее, отсутствие полярных горячих точек в старых пульсарах - большой космический подарок астрономам. Значит, нагрев полярных областей пульсара бомбардировкой частиц происходит недостаточно эффективно, чтобы воспроизвести приемлемо сильный для обнаружения рентгеновский свет. У пульсара PSR B1929+10, возрастом три миллиона лет, излучающая способность горячей точки составляет не более 7 процентов от излучения вновь сформированного пульсара. Для объяснения этого факта необходима альтернативная теория, доказывающая, что полярные горячие точки в молодых пульсарах получают энергию преимущественно от самого пульсара, а не от бомбардировки частицами частиц извне. Следовательно, механизм такой эмиссии сходен с эмиссией поверхностной. Через сорок лет после открытия пульсаров, похоже, начинаются новые открытия, связанные с этими удивительными объектами. На изображении выше, Крабовидная туманность (объект номер 1 по каталогу Мессье – М1).

Авторство, источник и публикация:

1. Подготовлено проектом 'Астрогалактика'

2. Публикация проекта 27.10.2007

Главная страница раздела

|