|

Гравитация

"Я постоянно держу в уме предмет моего исследования

и терпеливо жду, пока первый проблеск постепенно и мало-помалу

не превратится в полный и блестящий свет".

Ньютон.

Большой Космос

Человечество строит модели того, что может непосредственно наблюдать в данный момент. Поэтому на заре развития цивилизации родилась геоцентрическая модель Мироздания, где Земля была в центре всего сущего. С развитием астрономии появилась возможность наблюдать движение планет вокруг Солнца, соответственно была построена гелиоцентрическая модель, где в центре мира было Солнце. С совершенствованием телескопов стали различимы галактики и их скопления - возникла в современном виде классическая астрономия. Сравнительно недавно после создания общей теории относительности и открытий Хаббла стали развиваться различные учения о нашей Вселенной. Других вселенных никто никогда не наблюдал. А ведь чисто умозрительно вопрос об их существовании лежит прямо на поверхности. В самом деле, когда я была ещё любопытствующей школьницей, уже тогда у меня возникали фантазии о других вселенных. Сейчас мне известно о таких же фантазиях у больших, серьёзных учёных. Великолепный обзор теорий о множественных вселенных можно посмотреть на сайте "Астрогалактика" http://www.astrogalaxy.ru/447.html. Вот фрагмент из этого обзора:

Очень любопытным является решение проблемы, предложенное Ф.Хойлом и Д.Нарликаром. Хотя оно и основано на предложенной Ф.Хойлом теории квазистационарной Вселенной (т.е. "стационарной в целом, но не исключающей "местную нестационарность"), в ней есть ряд очень интересных вещей. Согласно их концепции, "Большой Космос мыслится состоящим из неограниченного числа космических "микрорайонов" различной массовой полярности, каждый из которых в принципе может быть отождествлён с суперсистемой типа нашей Метагалактики"… Границами этих "микрорайонов" Большой Вселенной служат трёхмерные поверхности, которые авторами данной концепции отождествляются с сингулярностями фридмановского типа.

Всё очень понятно и логично, но остаётся смутное, неуютное чувство. Во-первых всё чисто умозрительно, а чисто умозрительно можно придумать всё что угодно. И придумано большое количество различных моделей множественных вселенных. А во-вторых, что самое неприятное, предполагается, что каждая такая вселенная есть некая "вещь в себе", не доступная познанию через опыт. Ибо через границу типа фридмановской сингулярности (непроницаемая доменная стенка) не проникнуть никакому сигналу. А значит, нам так никогда и не узнать, как устроен мир: наша Вселенная - это единственное, что в нём есть, или это не так.

Но вот в начале февраля текущего года по научно-популярному телеканалу "Техно" я услышала сообщение, которое сработало подобно мгновенной вспышке света (любопытствующим везёт!). Структура нашей Вселенной, сфотографированной в инфракрасных лучах, не поддаётся объяснению. Ни с каких позиций. Ни обычная материя, распределённая по Вселенной, ни гипотетические тёмная материя и тёмная энергия не позволяют объяснить наблюдаемую картину. Единственное предложенное объяснение - гравитационное воздействие соседней вселенной.

Стоп! Гравитация. Гравитонный газ. Низший уровень физического вакуума, всепроникающий и вездесущий, для которого тела прозрачны, как вода для солнечного света. Гравитонный газ, частицы которого (гравитоны) создают гравитацию, но сами гравитации не подвержены. А значит, гравитонный газ не может быть локализован только в пределах нашей Вселенной, он заполняет всё мировое пространство (Большой Космос по терминологии Хойла), и нет между Хойловскими вселенными никаких доменных стенок, а есть между ними и внутри них гравитонный газ. И значит, будет когда-то у человечества гравитонная астрономия, так как человек - существо невероятно изобретательное, и будут люди изучать соседние вселенные.

Так что же такое гравитация?

Прежде чем выяснять, что такое гравитация, выясним, что такое физическая теория и что такое феноменологическая теория. Феноменологическая теория какого-либо явления или процесса рассказывает как его рассчитать. Феноменологическая теория не отвечает на вопрос "почему?", то есть не объясняет почему нужно рассчитывать именно так. На вопрос "почему?" отвечает физическая теория. Физики в этом случае говорят "раскрыт механизм явления".

Наиболее известными теориями гравитации являются теория тяготения Ньютона и общая теория относительности Эйнштейна. Обе теории феноменологические. С теорией Ньютона вроде бы всем это понятно. Бытует даже легенда, что на вопрос, почему формула тяготения такова, Ньютон раздражённо отвечал "Гипотез не измышляю". Но вот Общая Теория Относительности (ОТО) традиционно считается физической теорией, хотя на вопрос "почему?" тоже не отвечает. ОТО является физической теорией по объекту исследования (физическое явление гравитации), но не по методу исследования. Существует даже мнение, что общая теория относительности оторвала гравитационное поле от вещества. Чтобы это опровергнуть, приверженцы ОТО говорят, что теория относительности не оторвала гравитационное поле от вещества, так как согласно этой теории пространство искривляется под действием масс тел. Однако в ОТО предполагается, что пространство пусто, ибо среда, в которой расположены массы, нигде в этой теории не учитывается. Искривление же пустого пространства - физическая бессмыслица.

За многие годы, прошедшие с момента создания общей теории относительности, не было ни одной попытки построить в рамках ОТО какую-либо гипотезу с целью выяснения природы тяготения. В то же время за 50-60 лет после открытия Ньютона таких попыток было около десятка, а за всё время до наших дней их было более 200. Причём, попытки объяснить тяготение с нерелятивистских позиций продолжаются до настоящего времени. В последнее время эти попытки особенно активизировались в связи с экспериментальным обнаружением эфира (физического вакуума), то есть той самой среды, которая отсутствует в ОТО, и которая нужна для понимания, что же именно искривляется под воздействием масс. Хронология экспериментальных наблюдений эфира дана в Приложении к статье.

Сейчас уже строятся различные теории эфира. Успешно развивается электронно-позитронная модель эфира в книге А.Л. Шаляпина и В.И. Стукалова "Введение в классическую электродинамику и атомную физику". Исходя из этой модели удалось получить объяснение некоторых понятий и соотношений, которые в квантовой механике просто постулировались: выведено уравнение Шредингера, объяснён феномен постоянной Планка, объяснены некоторые электромагнитные и оптические явления. Теория находится в стадии разработки, так что можно ожидать появления новых интересных результатов. С фрагментами книги можно познакомиться на сайте: http://s1836.narod.ru

Однако высказанное авторами осторожное предположение, что на этом пути возможно будет получить объяснение гравитации, вызывает сомнение. Многочисленные попытки объединить в единую систему электромагнитное и гравитационное поля до сих пор не удавались. Между этими полями есть принципиальное различие: любое электромагнитное поле можно экранировать, гравитационное поле экранировать нельзя.

Многочисленные попытки выяснить природу тяготения Ньютона сводились к представлению среды в виде некоего газа из лёгких частиц (в современной терминологии - гравитонов), беспорядочно движущихся в пространстве и пронизывающих материальные тела. При взаимодействии этих частиц с частицами тела возникают какие-то изменения в среде, проявляющиеся в притяжении тел. Решение поставленной таким образом задачи объясняло бы не только природу тяготения Ньютона, но внесло бы также физический смысл в понятие искривления пространства в ОТО (искривление пространства под действием масс).

С момента создания теории тяготения Ньютона прошло более 350 лет. Менялись представления о частицах, исходные концепции уточнялись, а задача построения гравитонной теории гравитации не получала решения. В процессе разработки теории выявлялись негативные следствия - ослабление тяготения со временем, нагревание тел и т.д. От гравитонной гипотезы отказывались, забывая её на длительное время, но затем вновь и вновь возвращались к этой гипотезе. Вот и в настоящее время создалась ситуация, когда научное сообщество готово вновь опробовать эту идею. Что свидетельствует об этом? Рассмотрим соответствующую информацию из Википедии: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2671:

Элементарная частица? - собирательный термин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе.

Ряд элементарных частиц имеет сложную внутреннюю структуру, однако разделить их на части невозможно. Другие элементарные частицы на данный момент считаются бесструктурными и рассматриваются как первичные фундаментальные частицы.

Гравитон - гипотетическая частица, переносящая гравитационное взаимодействие. Существование гравитонов, хотя пока не доказано экспериментально в связи со слабостью гравитационного взаимодействия, считается вполне вероятным; однако гравитон не входит в Стандартную модель.

О чём свидетельствует приведенный фрагмент из Википедии?

Во-первых о том, что в физике назрела необходимость понимания механизма гравитации;

Во-вторых о том, что многие физики для построения механизма гравитации не видят иного пути, кроме возврата к концепции гравитонного газа;

В третьих о том, что бесструктурность элементарных частиц, в том числе фундаментальных, сейчас уже не утверждается категорически: "Другие элементарные частицы на данный момент считаются бесструктурными…".

С учётом отмеченных здесь тенденций В.М.Антоновым к 1990 г. была разработана гравитонная теория гравитации http://red-shift.info В основу теории были положены следующие постулаты (сохранены формулировки автора):

1. Принимая во внимание экспериментальные данные, говорящие о существовании определенной структуры нуклонов, предполагается, что элементарные частицы обладают структурой, независимо от того обнаружена экспериментально структура конкретных частиц или еще не обнаружена.

2. Существуют хаотично движущиеся частицы (гравитоны), расстояние между которыми много больше их размеров и масса много меньше массы частиц, составляющих элементарную частицу, и взаимодействующих между собой и с элементарными частицами только по классическому закону абсолютно упругих соударений при их непосредственном контакте, т.е. без промежуточных силовых полей. При взаимодействиях, в которых участвуют гравитоны, не работают эффекты специальной теории относительности и квантовой механики. Совокупность движущихся гравитонов образует гравитонный газ.

3. Энергия поступательного движения гравитона при столкновении с частицей превращается в энергию её внутреннего движения. Избыточная энергия внутреннего движения частиц затем вновь возвращается к гравитонам при следующих столкновениях с гравитонами.

4. Каждое соударение является абсолютно упругим не по отношение к частице в целом, а только по отношению к частям, её составляющим. По отношению к частице соударения становятся абсолютно упругими только в среднем.

5. Скорости гравитонов распределены по закону Максвелла относительно гравитонного газа. При отсутствии близких масс распределения по скоростям гравитонов, проходящих через точку, одинаковы для совокупностей гравитонов, приходящих с каждого направления. Такая точка покоится относительно гравитонного газа.

Похожие постулаты выдвигались и прежде другими авторами. Новым в системе постулатов Антонова было то, что он усомнился в двух положениях, считавшихся до него незыблемыми, а именно:

1) во всеобщности запрета, накладываемого специальной теорией относительности, на движение со скоростью, превосходящей скорость света в вакууме; предел скорости V=C должен существовать для частиц, ускоряемых с помощью электромагнитного поля, которое само перемещается со скоростью V=C; гравитоны - мельчайшие, бесструктурные частицы космического вакуума не имеющие заряда и потому не подверженные действию электромагнитного поля; следовательно, скорость гравитонов не ограничена скоростью света;

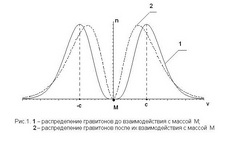

Рис. 1

2) в справедливости вывода о том, что абсолютно упругие столкновения гравитонов с составляющими элементарных частиц не приведут к возникновению силы притяжения. Это положение было просто опровергнуто расчётами. Сперва было установлено что кривая распределения гравитонов по скоростям изменяется под действием массы тела (вот она причина искривления пространства под действием масс!). Затем было доказано возникновение притяжения между двумя массами в гравитонном газе с таким деформированным распределением. На рис.1 схематически показана деформация кривой распределения гравитонов по скоростям под действием массы М. Ордината каждой точки на кривой распределения пропорциональна количеству гравитонов n, имеющих скорость v. Автором было сделано предположение, что максимум на кривой распределения гравитонов до взаимодействия с массой М соответствует скорости света с. Проделанные много позже расчёты показали, что это действительно так.

Возражения, возникавшие при предшествующих попытках построения гравитонной теории (разогрев среды и торможение тела в гравитонном газе) устраняются постулатом 3.

Таким образом, исходя из постулатов 1-5 была получена непротиворечивая гравитонная теория гравитации. Из построенной теории вытекают несколько ранее неизвестных свойств гравитации. Вот два из них.

1. Согласно закону Ньютона, сила притяжения пропорциональна произведению масс тяготеющих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, то есть с увеличением расстояния r между телами сила тяготения убывает со скоростью  . Согласно гравитонной теории сила притяжения между двумя телами при увеличении расстояния между ними начиная с некоторого расстояния начинает убывать значительно быстрее чем . Согласно гравитонной теории сила притяжения между двумя телами при увеличении расстояния между ними начиная с некоторого расстояния начинает убывать значительно быстрее чем  , так как при удалении от тяготеющей массы форма кривой распределения (рис.1) постепенно восстанавливается. , так как при удалении от тяготеющей массы форма кривой распределения (рис.1) постепенно восстанавливается.

2. Коэффициент пропорциональности в законе Ньютона называется гравитационной постоянной. При очень больших массах или плотностях гравитационная постоянная должна зависеть от массы и плотности тел.

Сейчас гравитационную постоянную определяют в лабораториях, находящихся на Земле, и считают неизменной, хотя масса и плотность Земли очень далеки от экстремальных значений, которые могут встретиться в Космосе.

И снова Большой Космос

Итак, согласно Хойлу, "Большой Космос мыслится состоящим из неограниченного числа космических "микрорайонов" различной массовой полярности, каждый из которых в принципе может быть отождествлён с суперсистемой типа нашей Метагалактики". Согласно гравитонной теории Космические "микрорайоны-вселенные" погружены в гравитонный газ и между ними возможно гравитационное взаимодействие так же, как и между любыми материальными объектами. Большая часть таких "вселенных" находится в стабильном состоянии и живёт очень долго. Но силой гравитации каждая из них стягивает к себе всякую "бесхозную" материю, постепенно наращивая свою массу. Как только масса достигнет некоторого критического значения, начинается гравитационное сжатие "вселенной", которое может закончиться Большим Взрывом, после чего "вселенная" теряет большую часть своей массы. Этот взрыв поставляет материю для подпитки других "вселенных". Так бесконечно совершается круговорот материи; в Большом Космосе работает вечный двигатель - гравитация.

Приложение

Хронология наблюдений эфира

Первая попытка определения скорости Земли относительно эфира была предпринята Майкельсоном в 1881 г. Майкельсон получил эфирный ветер от 3 до 3,5 км/с, что не соответствовало орбитальной скорости Земли в 30 км/с.

За этой попыткой последовали следующие:

Майкельсон и Морли в 1887 г, относительная скорость Земли 5...7,5 км/с;

Миллер в сотрудничестве с Морли в 1904…1905 гг, полученный результат составил 3 км/с;

Миллер 1921…1925 гг, результат около 10 км/с.

Так как полученный результат был значительно меньше скорости вращения Земли вокруг Солнца (30 км/с), то идее эфира был вынесен приговор: эфира нет. Полученные ненулевые результаты экспериментов приписали ошибкам эксперимента. На самом деле результат был ещё хуже, так как следовало учитывать не только вращение Земли вокруг Солнца, но и скорость вращения Солнечной системы вокруг Галактического центра (не менее 200 км/с).

В опытах Майкельсона и Морли измерялась усреднённая скорость света (луч идёт от А к В, а затем обратно от В к А). Понятно, что в этом случае эффекты от движения сквозь эфир должны были взаимно уничтожаться. В последующих экспериментах всегда измерялась однонаправленная скорость света (т.е. только от А к В). Результаты были такими:

1977 г. (американские физики) http://siac.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=753&Itemid=44

Измерили скорость Солнечной системы относительно так называемого "реликтового" излучения, скорость Солнечной системы более 200 км/сек.

1970-1980 (Стефан Маринов)

http://bourabai.narod.ru/marinov/fmr.htm

Была осуществлена целая серия различных экспериментов по измерению однонаправленной скорости света по методикам, принципиально отличающимся от идеи эксперимента Майкельсона - Морли. Результаты экспериментов Маринова свидетельствуют в пользу факта движения Земли в абсолютном пространстве (т.е. относительно неподвижного эфира) со скоростью порядка 360 км/с. Свой фундаментальный эксперимент С. Маринов осуществил в 1979 году в Брюсселе.

1977 - 1987 г. (А. Л. Ефимов, А, А, Шпитальная)

http://www.elibrary-antidogma.narod.ru/bibliography/Efimov1.html

Проведены более точные определения направления дипольной анизотропии "реликтового" излучения и направления движения Солнечной системы. Результаты подтверждают заключение, сделанное ранее авторами о том, что путем анализа явлений, протекающих внутри физической лаборатории, какой является Солнечная система, удается обнаружить движение этой лаборатории относительно фонового радиоизлучения Вселенной, "не выглядывая из окон лаборатории".

1980-1991 г. (группа авторов, Германия)

http://ivanik3.narod.ru/Eather/WesleyMuon.pdf

Вот заключительная таблица работы авторов:

В столбце v0 km/s приводится скорость Солнечной системы относительно эфира, определённая различными учёными в разные годы с применением различных методов.

2006 г. (Регинальд Т. Кахилл, Институт химии, физики и геофизики, Университет Флиндерс, Аделаида 5001, Австралия)

http://redshift0.narod.ru/Rus/Stationary/References/Cahill_Absolute_2006_1.htm

Данные нового эксперимента по анизотропии однонаправленной скорости электромагнитных волн в коаксиальном кабеле. В зависимости от направления кабеля скорость света получается 300 000 ± 400 ± 20 км/c. Отмечено отличное совпадение с результатами семи предыдущих экспериментов по анизотропии скорости света.

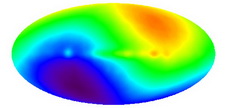

2001 г. (Авторы: DMR, COBE, NASA, Four-Year Sky Map) http://www.sai.msu.su/rapod/rap010128.shtml

Рис. 2

В данном случае измерялась скорость Местной группы галактик относительно реликтового излучения (наша Галактика относится к Местной группе). На рис.2 приведена карта неба, полученная с помощью космических телескопов. Как свидетельствует карта, спектр излучения в направлении движения Земли смещен в фиолетовую сторону, то есть более горячий, а спектр излучения, приходящего с противоположной стороны небесной сферы смещен в красную сторону, то есть относительно более холодный. Из карты следует, что Местная группа галактик движется относительно реликтового излучения со скоростью около 600 км/с.

Как видно из приведенного обзора, однонаправленное движение сквозь некую среду, обобщённо называемую эфиром (космическим вакуумом), фиксируется однозначно. Разумеется, природу этой среды ещё предстоит изучить.

Авторство, источник и публикация:

1. Подготовлено проектом 'Астрогалактика'

2. Публикация проекта, 25 марта - 27 марта 2010 года

3. Автор статьи Л.М. Топтунова

для проекта 'Астрогалактика'

Главная страница раздела

|